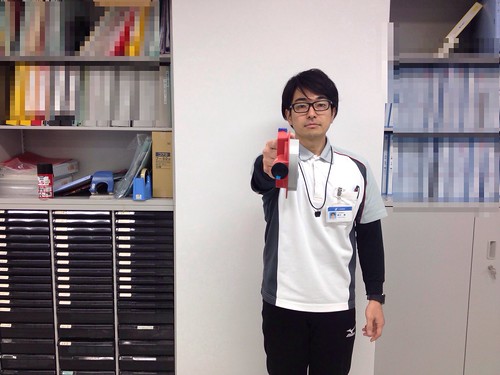

健常な身体、精神状態にある時にはほぼ100%に近い筋力を発揮することができます。

Light Arms / Noodles and Beef

心身共に充実している時は、どんなことも対応できて、どんなことにもやり抜くことができます。

では、身体は元気でも、心が弱っている時はどうでしょう?

Sick / Leonid Mamchenkov

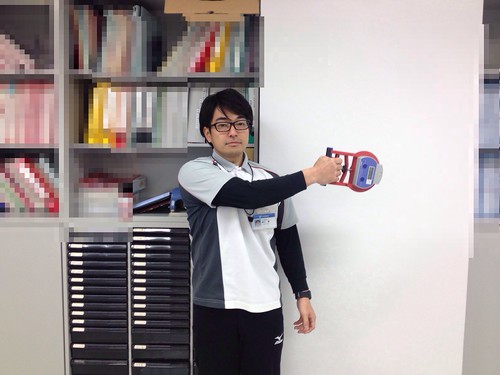

悩み、不安、恐怖がよぎると瞬間に心が弱くなります。

できないことへの恐怖、過去の経験からの痛みが心のリミッターとなって、自分の行動を抑制してしまいます。

心のリミッターが発動している時の筋力は、6割から7割程に低下してしまいます。

Stop / brainware3000

痛そうだなって思う心がリミッターになる。痛そうだな、辛そうだな、怪我しないかな、怖いなって感情のことです。

その心のリミッターはごく自然な体の反応で、自分が体が心が怪我しないように保護するためにあります。

何かしらの不安や悩みを抱いている時は、トボトボと力なく歩いてしまうのは心のリミッターが働いて、筋力の抑制によるためです。

となると、筋力を上げるには筋トレよりも心のリミッターを外すのが手っ取り早く、効果も確実に30%得られます。

火事場のクソ力も心のリミッターを緊急事態で取っ払ったからこそできることなんです。

Light Arms / Noodles and Beef

心身共に充実している時は、どんなことも対応できて、どんなことにもやり抜くことができます。

では、身体は元気でも、心が弱っている時はどうでしょう?

Sick / Leonid Mamchenkov

悩み、不安、恐怖がよぎると瞬間に心が弱くなります。

できないことへの恐怖、過去の経験からの痛みが心のリミッターとなって、自分の行動を抑制してしまいます。

心のリミッターが発動している時の筋力は、6割から7割程に低下してしまいます。

Stop / brainware3000

痛そうだなって思う心がリミッターになる。痛そうだな、辛そうだな、怪我しないかな、怖いなって感情のことです。

その心のリミッターはごく自然な体の反応で、自分が体が心が怪我しないように保護するためにあります。

何かしらの不安や悩みを抱いている時は、トボトボと力なく歩いてしまうのは心のリミッターが働いて、筋力の抑制によるためです。

となると、筋力を上げるには筋トレよりも心のリミッターを外すのが手っ取り早く、効果も確実に30%得られます。

火事場のクソ力も心のリミッターを緊急事態で取っ払ったからこそできることなんです。